|

1er cahier

La jeunesse

et l'adolescence 1890 à1904 Il me souviens avoir vu aux mains de mon père, lorsque j’étais enfant, un modeste cahier vert, qu’avec un sourire tant attendri qu’ironique il me présenta comme étant l’histoire de notre famille, remontant à plus d’un siècle et demi. A cet âge on s’embarrasse peu de souvenirs, l’esprit est tout tendu vers l’avenir, mais quand les années heureuses ou lourdes parfois de peines ont ciselé notre âme, elles aiment à se reporter en arrière et à revivre les jours à jamais enfuis. Ce cahier qui n’avait pas su tenter ma curiosité enfantine est tombé à nouveau sous mes yeux à une heure douloureuse de ma vie, à la mort de ma chère maman. Combien de fois nous avait-elle dit : « Vous en trouverez des choses après ma mort ». Elle avait en effet le culte des souvenirs et se débarrassait difficilement de mille riens auxquels peu de personnes se seraient attaché, et à plus forte raison les lettres écrites par les membres les plus chers de sa famille. Cette volumineuse correspondance je l’ai parcourue, avec intérêt toujours, avec émotion souvent, et j’ai su gré à ma chère maman d’avoir eu cette manie (si je puis dire) du souvenir qui m’a permis de la voir revivre bien des années en arrière, ainsi que bon nombre des membres de notre famille, Cette lecture a été pour moi un apaisement aux heures proches de la cruelle séparation et souvent un enseignement. Je veux dire qu’elle m’a appris à mieux connaître certains caractères, peu compris autrefois, et à excuser de ce fait des travers que mon intransigeante jeunesse avait condamné sans appel. Au milieu de cette volumineuse correspondance se trouvait le fameux cahier vert auquel j’ai fait allusion ; lui aussi je l’ai lu avec intérêt et le conseil donné par l’auteur, mon grand-oncle paternel, je veux le suivre, c'est-à-dire continuer cette histoire de la famille pour ceux qui la prolongeront. Mes filles aînées, captivées par la lecture de ce petit recueil, ont insisté pour que j’entreprenne ce travail, mais au moment de me mettre à la tâche, je suis un peu effrayé par sa complexité. Tant de souvenirs se présentent à ma mémoire, tant de visages veulent sortir de l’ombre où il ils sont déjà plongés, ou échapper à l’oubli qui les guette… Il faudrait la plume d’un écrivain pour coordonner tous ces souvenirs, grouper ou éclairer ces visages ; à défaut de talent, je fais appel à mon cœur pour me guider dans ce dédale du passé, et rendre mon récit compréhensible et attrayant, si possible, pour ceux et celles qui le liront plus tard. Ce Grand-oncle qui nous encourage dans son journal à poursuivre l’histoire de notre famille était Fortuné VIAU, oncle maternel de mon père, artiste mais très original, il mit plus d’une fois ce dernier dans l’embarras par des réflexions, en public, dont il aurait pu se dispenser. Une fois, entre autres, se promenant sur les grands boulevards à Paris il arrêta subitement mon père et se plantant devant une jolie femme qui passait il le prit à témoin sur la beauté de celle-ci… Aux reproches que son neveu lui adressa de le mettre dans cette situation ridicule, il protesta qu’il n’y avait là rien d’extraordinaire, il avait parlé en artiste et voilà tout.

Une autre fois il s’arrêta dans la campagne auprès d’une Une autre fois, il s'arrêta dans la campagne auprès d'une robuste paysanne qui allaitait son enfant et voulu absolument goûter à ce lait que le nourrisson semblait tant apprécier. Cet oncle, malgré ses originalités, était très aimé de ses neveux. Il arrivait toujours sans crier gare, au gré des ses caprices et de ses randonnées, et, toujours il était le bienvenu : les benjamins de la famille se régalaient paraît-il de ses histoires mouvementées et originales comme lui Artiste peintre, portraitiste surtout, il voyageait de ville en ville ainsi qu’il le raconte dans son journal et y laissait de nombreuses toile Il fit poser également bien des membres de la famille, et c’est ainsi que j’ai la joie de conserver l’image de mes parents dans la fleur de leur jeunesse, ma grand-mère et mon grand père paternels, la sœur de mon père, et lui-même tout jeune enfant, enfin la grand-mère paternelle de ma mère, cette amie à laquelle sans doute il fait allusion dans son journal, en disant qu’il aimât plus que de raison à Clermont (Oise) une charmante femme, qui hélas n’était plus libre. Ce récit de l’oncle Fortuné s’arrête en 1852, époque où la mère de mon père, Marie Viau épouse de Pierre-Frédéric Huault, était une femme de 49 ans.

Elle

avait eu cinq enfants nés chacun à cinq ans d’intervalle, mon père (Eugène)

était le benjamin et sa mère avait 45 ans lorsqu’il vint au monde ; elle

avait eu le malheur de perdre trois de ses enfants : l’aînée je crois,

Valentine était morte à 20 ans d’une sorte de maladie de langueur a-t-on

dit ? Une seconde fut emportée je ne sais à quel âge ni comment ? La

troisième, Eugénie, eut une vie romanesque dont je parlerai plus loin, le

quatrième, un garçon, Raphaël périt de convulsions, je crois avoir entendu

dire, à un âge très tendre. La famille de mon père, comme en le voit, était ami de celles de ma mère (Desmarquais, Mosse et David) de longue date. Papa rappelait en souriant que sa future femme avait couché dans son lit quand elle n’était qu’un tout jeune poupon, J’ai beaucoup entendu parler de ma grand-mère Huault Marie VIAU 4 par mon père qui avait pour elle une tendresse et une vénération peu commune, par ma mère aussi qui lui gardait une respectueuse affection, et par ma cousine germaine Amélie GOMEZ (Fille d’Eugénie sœur de mon père) « Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son » a-t-on coutume de dire, pour moi j’ai entendu bien des sons de cloches à ce sujet. Je n‘ai pu me faire une opinion personnelle sur ma grand-mère, celle-ci ayant quitté ce monde à un âge avancé alors que j’avais environ cinq ans ; mais d’après les dire des uns et des autres, j’ai pu conclure que c’était une femme de tête, intelligente et sensée. Ma cousine la donnait comme très autoritaire et, d’après elle, je l’aurais supposée assez dure, mais elle avait je crois bien des raisons d’être parfois un peu sévère vis-à-vis de certains de ses enfants ou petits enfants qui, d’abord gâtés par la vie, auraient dû dans l’adversité avoir plus de prudence, de docilité devant les conseils des aînés, ou d’énergie pour le relèvement d’une situation plus qu’ébranlée. Ma mère qui avait vécu les 7 premières années de son mariage avec sa belle-mère, en gardait un très bon souvenir : chacune avait su faire des concessions à l’autre, l’une par amour de son mari, l’autre pour son fils. J’ai entendu dire à maman que sa belle-mère parfois remarquait : « Blanche ne dit rien, mais elle fait de qu’elle veut » Un exemple entre autres de leur petites dualités qui n’eurent jamais de conséquences graves : Quand mon frère aîné Frédéric fut annoncé, on prépara avec amour son trousseau, ma grand-mère, pour faire une économie d’étoffe, avait décrété que telle largeur de drap était suffisante ; ma mère, qui n’était pas de cet avis, avait fait des remarques qu’elle estimait convaincantes, mais ma grand-mère qui n’en voulait faire qu’à sa tête, coupa subrepticement les dits draps pendant l’absence de sa bru. Celle-ci ne se démonta point et à son tour des deux draps n’en fit qu’un, ce qui nécessita une couture et prit beaucoup plus d’étoffe concluait-elle. Elle ajoutait que sa belle-mère avait eu le bon goût de ne rien dire et qu’elle montra, en l’occurrence, qu’elle était une femme intelligente. Mon père se souvenait, ou plutôt avait entendu parler, d’une mère jeune, très gaie et chantant toujours, mais les heurts de la vie s’étaient chargés de changer son caractère : elle avait eu bien des déboires dans son ménage par suite de la faiblesse de caractère de son mari (si je crois ce qu’à mots couverts on disait à la maison). Papa aimait bien son père, mais ne me paraissait pas avoir pour lui l’admiration ardente qu’il avait pour sa mère. Selon lui ce qui était arrivé d’heureux à son père, son avancement même d’officier il le devait à sa femme.

Pour ce qui est de bonté de mon Grand-père, tout le monde tombait d’accord pour reconnaître qu’elle était grande. En définitive, je crois qu’il y avait chez ma tante du faible pour mon grand-père, et chez mon père une préférence pour ma grand-mère. Mon oncle Fortuné, beau-frère de « papa grand », avait, dit-il dans son journal, une grande affection pour le mari de sa sœur, il nous le présente, quand il fit sa connaissance comme un jeune homme d’une belle prestance, « Beau de stature, qui avait de beaux yeux, mais d’un feu sombre et se dérobant, la bouche africaine, avec des cheveux droits gros et noires ». A vingt années de distance, ce portrait représente assez bien celui que peignit mon grand-oncle de mon grand-père, en capitaine de la garde impériale. Ma mère qui le connut toute jeune me dit jadis qu’il lui faisait peur, sans doute ce feu sombre des yeux et les cheveux très noirs donnaient ils à papa-grand un aspecte de dureté qui n’existait pas dans son cœur. J’ai entendu dire à papa que, lorsque quelqu’un de ses subordonnés avait pris la clef des champs sans permission, son père l’attendait au poste avec une pièce en règle pour lui éviter tout ennui. Si ce geste dénotait un bon cœur, il n’en laissait pas moins paraître une disposition à la faiblesse qui était un peu le signe de son caractère. Fils d’un patron boulanger, il avait du quitter le collège à 15 ans pour s’occuper de la maison à la mort de son père, mais sa mère laissa bientôt son industrie et mon grand-père voyagea. Puis quelques années plus tard, après avoir été employé dans ce même métier, il se maria avec Marie Viau et ils s’installèrent alors à Loudun. Malheureusement leur commerce ne réussit pas dans cette ville, et, après plusieurs autres essais infructueux, après lesquels mon grand-père quittait ma grand-mère pour aller chercher fortune ailleurs, au sens réel du mot, il s’engagea, et fit enfin une carrière assez heureuse dans l’armée. Il fut décoré de la Légion d’Honneur et, si ce titre fut mérité, il n’en reste pas moins, d’après l’avis de mon père, que c’est grâce à ma grand-mère qu’il l’obtint. Il mourut vers 1870 à la suite d’un accident, une chute, chute qui lui avait occasionné une fracture de la jambe. (Il meurt à 44 ans).. Maman-grand, en dehors des déboires et des peines dont j’ai déjà parlé, eut de gros soucis avec sa fille Eugénie. Celle-ci très jolie, paraît-il, fut remarqué par un riche Cubain, possesseur dans son pays de plantations importantes de cannes à sucre et de sucrerie d’un gros rapport. Les jeunes gens, épris l’un de l’autre, désiraient se marier, mais la mère du jeune homme, excessivement hautaine et autoritaire, mettait son veto à ce projet, trouvant trop modeste la situation de ma tante.

Passant outre, les jeunes gens partirent pour l’Angleterre où fut célébré leur union : mais à force d’intrigues, la nouvelle belle-mère, jouissant d’un grand crédit auprès de son fils, parvint à obtenir de lui qu’il abandonne sa jeune épouse. Le désespoir de cette dernière fut terrible et l’on peut juger de ce que fut celui de ma grand-mère par ricochet. Mais Madame GOMEZ del RUNCO avait affaire à forte partie en la personne de ma grand-mère, celle-ci n’abandonna pas la partie et réussit à ramener au foyer le jeune époux trop respectueux de l’autorité maternelle ; comment y parvint-elle ? Je crois que la naissance d’un fils fut la raison qui attira à nouveau le mari vers la femme, encore aimée, et qui fondit la résistance de la terrible belle-mère. Cette dernière, quand toute la famille eu rejoint Cuba, ne savait plus que faire pour être agréable à sa belle-fille, et ne jurait plus que par elle. Mais quel pouvait être l’état d’esprit de la pauvre mère restée en France et tremblant pour l’avenir de sa fille dont le mariage avait si mal débuté. Cependant les années passant, elle dut peu à peu se rassurer à ce sujet, tout en gardant au cœur la blessure faite par une séparation qui pouvait paraître définitive. Chaque année, en effet, amenait la naissance d’un nouvel enfant, et les voyages, dans ces conditions, voyages si lointains, n’étaient guère à envisager, malgré les facilités que pouvaient donner une grosse fortune. Quand mon père, de 10 à11 ans plus jeune que sa sœur, eut atteint l’âge de se faire une situation, une fois sorti du collège, maman grand eut l’idée de l’envoyer auprès d’elle, espérant que le mari de celle-ci lui faciliterait l’accès à une situation, avec l’aide de ses nombreuses et opulentes relations. Malheureusement mon oncle GOMEZ, habitué à vivre en grand seigneur, ne vit pas d’un bon œil ce désir de travailler de son jeune beau-frère. Celui-ci arrivé à la sucrerie fut entraîné dans un tourbillon de plaisirs : promenades à cheval, chasse, bals, réceptions, rien ne manquait, si ce n’est le temps réservé au travail. J’ai entendu donner à mon père, comme excuse à la stérilité de sa vie, cette période trop facile à un âge où l’on doit se former à l’effort, c'est-à-dire de 16 à 21 ans. Cependant une des sœurs de mon oncle fut attirée par la grâce et le charme de ce jeune Français, qui contrastait, avec sa blondeur, ses yeux bleus et sa peau blanche, avec les jeunes hommes de son pays. Je ne m’étonne guère d’ailleurs de ce choix car j’ai toujours trouvé à mon père un charme, une beauté et une distinction qui me le faisaient trouver supérieur à tous les hommes à qui je le comparais.

Il avait une finesse de traits qui, cependant ne lui donnait pas un air efféminé, car son nez busqué était assez accentué pour lui donner du caractère, et corriger ce que les yeux bleus et la bouche bien arquée aurait pu avoir de trop doux. Il avait les cheveux régulièrement ondés et le coiffeur lui avait dit une fois : combien de femmes donneraient gros pour avoir de telles ondulations. Je ne me souviens de lui que portant la barbe à la Henri IV, et je vois encore ma mère lui retirant en souriant les premiers poils blancs qui y apparaissaient. Mais revenons en arrière. Donc Dolorès GOMES del RUNCO s’éprit de mon père qui, alors âgé de 21 ans, avait une dizaine d’années de moins qu’elle. Je crois que ce second mariage ne fut pas du goût de tous, mais il se conclut cependant sans trop de difficultés, en France ? En effet, à la suite de différents évènements survenus à Cuba, entre autre la révolution, toute a famille GOMEZ était revenu en Europe. Ma tante (Eugénie Huault Gomez del Runco) qui, a 33 ans eut son treizième enfant, eut les quatre derniers dans son pays. La situation de mon oncle (Philippe Gomez) avait été très ébranlée par la mauvaise administration des sucreries confiée à un fondé de pouvoir, durant les voyages à l’étranger. Il vendit ensuite à des conditions désastreuse, pour lui et ses sœurs, ses plantations ; enfin, sans savoir exactement ce qui se passa, j’ai cru comprendre que sa fortune était très amoindrie quand il vint en France. Peu de temps après son mariage, la femme de mon père tomba gravement malade : une fluxion de poitrine ? Congestion pulmonaire sans doute ? Et elle mourut après 6 mois d’union. Mon père au même moment était, lui aussi, dangereusement malade. Je sais qu’il eut la fièvre typhoïde, sans doute était-ce à ce moment. Après cette fugitive union mon père vécut à nouveau avec sa mère, il acheta en Touraine, non loin de son pays natal, Chinon, le château des Mariaux.

Sa sœur, son beau-frère et leurs enfants se joignirent bientôt à eux, mais quelques années plus tard, les aînés qui avaient sept ou huit ans seulement de moins que mon père eurent avec lui quelques difficultés, les cousins, comme de jeunes chevaux échappés, parcouraient la campagne avec leurs chiens, chassant sans s’occuper des moissons, ou vendanges. Mon père voyait naturellement cela d’un mauvais œil, car cela n’arrangeait pas les affaires. Enfin, un beau jour, mon oncle, dans un coup de tête, prit la défense de ses fils, et acheta non loin de là une autre propriété : le château du Plessis. Il se lança alors, sans connaissances suffisantes, dans la grande culture et l’élevage, et, en peu de temps, il finit de perdre les débris de sa fortune. C’est durant ces années des Mariaux et du Plessis que Maman-grand se trouva souvent obligée de faire certaines remarques à son gendre et à ses petits enfants, trop habitués à la vie large, et ne comprenant pas qu’il était grand temps d’y renoncer : et c’est de là que lui vint cette réputation de femme autoritaire et que découle le peu de sympathie que lui témoignait ma cousine Amélie, qui, trop jeune pour juger, dut entendre souvent les plaintes des uns et des autres. Après plus de 10 ans de veuvage, à 32 ans, mon père se remaria avec ma mère qu’il avait connue toute jeune, mais qu’il avait perdue de vue depuis 2 ou3 ans. La dernière fois qu’il avait vu ma mère celle-ci n’était encore qu’une fillette, dans l’âge ingrat ; quand il la retrouva lors d’un voyage à Paris, il fut surpris de la trouver si embellie et si changée. J’avais cru, jusqu’à ces temps derniers, que mon père avait été très influencé par sa mère, qui, connaissant maman, savait qu’elle avait été élevée de façon à faire une excellente maîtresse de maison, susceptible de la remplacer et qui, momentanément serait assez malléable, étant donné son jeune âge. Après avoir relu la correspondance laissée par ma chère maman, j’ai changé d’avis ; je crois vraiment que mon père fut subjugué par la gracieuse jeune fille qu’il retrouvait. Pourtant est-il resté si longtemps sans voir ma mère ? En y réfléchissant, je ne le crois pas et quelques mois peut-être suffirent à la métamorphose, car de son côté, maman avait un tendre sentiment pour papa, qu’elle trouvait, elle aussi, mieux que tous les jeunes gens qu’elle connaissait. Si bien que chaque fois qu’un projet de mariage échouait pour lui, elle espérait qu’un jour, peut-être, il s’intéresserait à elle. Ce jour vint donc où les yeux de mon cher papa s’ouvrirent et où il demanda la main de maman.

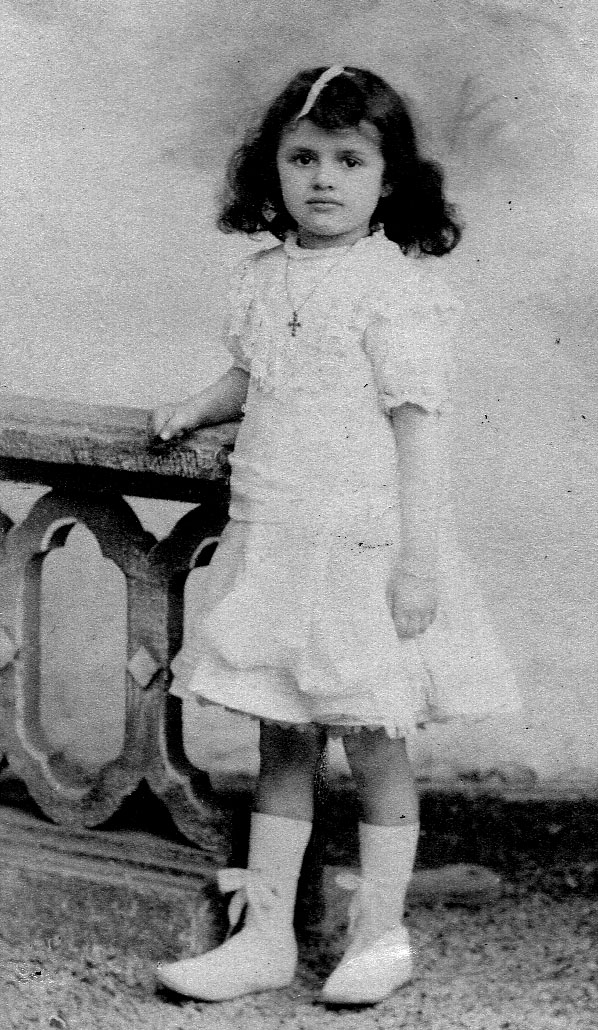

Celle-ci qui, toute jeune, avait toujours dit, 1° qu’elle n’épouserai pas un homme plus âgé qu’elle, 2° qu’elle n’épouserai jamais un veuf, 3° qu’elle ne vivrai jamais avec sa belle-mère, passa sur ces trois inconvénients en acceptant mon père, qui avait 14 ans de plus qu’elle, mais qui était gai et très jeune de caractère, qui avait été marié, mais si peu de temps, et dans de telles circonstances, que ce premier mariage ne lui portait pas ombrage, et enfin qu’il voulait continuer à vivre avec sa mère, ce dont elle ne s’effraya pas, connaissant de longue date ma grand-mère, qui avait sans doute su gagner son cœur, ou qui trouvait grâce à, ses yeux, étant la mère de celui qu’elle aimait et aima toute sa vie si tendrement. Au physique maman était une jolie brune, grande sans excès, et bien proportionnée ; elle n’avait certes pas une beauté académique : sa bouche était un peu grande et la lèvre supérieur très légèrement trop mince, mais elle s’ouvrait sur de jolies dents blanches, en forme d’amande ; son nez avait l’extrémité un peu trop arrondie, mais elle avait de jolis yeux, dans l’ensemble couleur de noisette mure, mais dont l’iris vue de près, était striée de tons allant du jaune d’or au marron, et cerclé d’un ton brun foncé. Ces yeux étaient surmontés de sourcils noirs admirablement bien arqués, et de cheveux d’ébène souples et abondants ; un tain de brune, légèrement coloré, complétait cet ensemble aimable. Mon père et mère formaient ce qu’il est convenu d’appeler un beau couple, et, bien souvent, j’ai entendu des compliments sur eux qui flattaient mon amour filial. Même dans les dernières années de leur vie, ils gardaient tous deux un charme proportionné à leur âge et qui faisait l’admiration de leurs amis. Papa et maman s’installèrent après leur mariage, aux Mariaux, avec grand-maman. Celle-ci offrit à sa bru de prendre la direction de la maison, mais ma mère se récusa, n’étant pas avide à ce moment d’autorité et préférant être plus libre pour accompagner son marin, et, plus tard, s’occuper de ses enfants. Elle me racontait que, toute jeune femme, ayant été un jour à la cuisine, elle souleva un couvercle de casserole pour voir ce qui avait été commandé pour le repas, et la cuisinière en grande colère lui avait dit : « Que madame ne touche pas à mes casseroles, quand j’étais chez moi et que mon mari faisait cela, je lui jetais une poignée de poivre à la figure…. ». Charmant petit caractère.

Maman, la première année de son mariage, allait à la pêche sur la Vienne, au bout du parc avec mon père ; cette rivière était très poissonneuse, et maman se souvenait souvent avec plaisir des pêches de goujons merveilleuses qu’elle avait faites. Elle allait aussi à la chasse et me disait que, sans doute ces plaisirs goûtés avant la naissance de mon frère, étaient cause de son tempérament de pêcheur et de chasseur. Ce tempérament, il le tenait aussi de mon grand-père maternel qui était un pêcheur et chasseur enragés. Avant le mariage de sa fille, il était l’ami de son futur gendre, comme sa mère, Madame Mossé, devenue Madame Deswatines en secondes noces, était l’ami de maman grand, et ils venaient souvent pêcher et chasser aux Mariaux. Cette madame Deswatines était, on se le rappelle, l’amie trop aimée de l’oncle Fortuné, qui fit d’elle un charmant portrait, appartenant à mon frère depuis la mort de ma chère maman. (Ce tableau est maintenant chez Marie-Claude Huault Chapuzet).

Cette grand-mère, très aimée de maman, l’avait élevée jusqu’à l’âge de 7 ans. Le père et la mère de maman avaient en en effet un commerce de vin en gros et d’épicerie qui les absorbaient beaucoup, et la fillette avait trouvé chez sa « maman Deswatines », ainsi qu’elle l’appelait, la tendresse et les soins qui lui auraient fait un peu défaut chez ses parents. Loin de moi la pensée de sous-entendre qu’elle n’était pas aimée chez elle, mais mon grand-père était un homme d’affaire actif qui ne semblait pas s’embarrasser beaucoup de complications sentimentales, et ma bonne grand-mère était suffisamment occupée à satisfaire les exigences de son bouillant époux. Pauvre grand-père, je l’ai peut-être un peu méconnu durant sa vie, et depuis la lecture des lettres trouvées chez maman, à sa mort, je lui ai fait, jusqu’à un certain point, amende honorable. Cet homme que j’ai connu grognon s’emportant avec une facilité déconcertante, paraît avoir été dans sa jeunesse, gai, bon vivant et affectueux camarade pour mon père. Maman disait bien qu’elle avait connu son père ainsi, mais moi, je ne pouvais me le représenter de la sorte. Quelques unes de ses lettres à mon père avant son mariage ont levé le voile sur un passé inconnu de moi, et j’y ai contemplé avec surprise un grand père tout différent, et devenu sympathique. Qu’est-il survenu qui a changé ainsi son caractère ? Un drame intime sans doute. Je me souviens avoir entendu dire à ma mère que son père, qui avait toujours été heureux de lui faire plaisir avant son mariage, avait changé beaucoup après. Un sentiment de jalousie sans doute, insoupçonné de lui-même, avait dû peu à peu envahir son coeur. Il en voulait à ce gendre de 7 à 8 ans années à peine plus jeune que lui de l’avoir supplanté dans l’affection de sa fille unique. Ceci est une supposition toute gratuite, mais plausible. J’ai lu une lettre où mon grand-père se plaint mélancoliquement à mes parents, jeunes mariés, de ne pas écrire assez souvent, et il site à ma mère la chanson sentimentale du nid abandonné… Un grand-père Mossé sentimental voila ce qui bouleverse toutes mes conceptions… Quelques malentendus, des question d’intérêts aussi ont dû finir d’envenimer une situation déjà tendue et voilà né le grand-père que j’ai connu, peu attirant, et irascible à l’excès… Une véritable soupe au lait, disait ma grand-mère excellente personne qui opposait à cette mauvaise humeur fréquente de son mari une patience et un calme à toute épreuve.

Un jour que celui-ci, d’un peu loin, lui parlait, elle répondit : oui… oui… oui…, sur quoi sa fille lui demanda : mais que dit papa ? Oh je ne sais pas, répondit grand-mère, mais il faut toujours dire oui ! Ce caractère qui s’était envenimé, si je puis dire, n’avait jamais dû cependant être d’une douceur extrême, car il paraît qu’habitant dans la même maison que sa fiancée, lorsqu’il amorçait une colère, il se calmait à l’idée que mademoiselle Joséphine pourrait entendre. Et puis comme après tout il n’était pas méchant, il passait ses colères sur les chaises, et, comme dans les noces de Jeannette, il fallait, chez lui, choisir la bonne. Je me souviens avoir dit à ma grand-mère : je ne te comprends pas, si tu lui avait un peu résister autrefois, au début de ton mariage, il ne serait pas ce qu’il est ; ma jeune expérience ne savait pas encore qu’il est des caractères devant lesquels tout se brise : patience, douceur ou fermeté.

Pour moi, je fut baptisé «la petite péronnelle» un jour ou je lui résistais et lui dit son fait parce qu’il avait été, à mon avis, d’une injustice criante à l’égard de mon père. Pouvait-il y avoir deux caractères plus opposés que ceux de ces deux anciens amis :. Mon père nature d’artiste, remplie d’idéal ; mon grand-père fort réaliste et positif ; mon père n’ayant jamais rien entrepris en raison de ce que j’ai expliqué et des circonstances de sa vie ; mon grand-père que la sienne avait forcé, au contraire, à se débrouiller seul, tout jeune ; fier de la fortune acquise par son travail et son esprit d’entreprise, accrue par son économie. Pour lui, à l’époque, un sou était un sou et il avait coutume de dire, lorsqu’il avait été au théâtre, « au poulailler », comme on disait vulgairement, qu’il avait pris tout autant de plaisir que s’il avait été au fauteuils d’orchestre. De même, après un voyage en 3ème classe, il constatait avec satisfaction qu’il était arrivé aussi vite, et avait quelques dizaines de francs de plus dans sa poche. Mon père aurait été, au contraire, plutôt dépensier ; il lui fallait les doux freins de sa raisonnable épouse pour le retenir sur une pente où il aurait glissé très facilement. Il avait une nature généreuse et la main toujours prête à s’ouvrir. Il n’est pas étonnant que deux natures si dissemblables se soient heurtées en se trouvant plus fréquemment en présence, et, durant le mois de septembre, que nous passions régulièrement, tous les ans à Freneuse, que de bourrasques le baromètre familial n’a-t-il pas enregistré ?... Mais en parlant de mon grand-père, je suis arrivé à une époque éloignée du mariage de mes parents. Je reviens en arrière et les retrouves à ces Mariaux qui abritèrent leurs jeunes amours. Mon frère Frédéric naquit le 27 avril 1882, un an après le mariage de mes parents, qui avait eu lieu les 9 et 11 mai 1881 à Issy le Moulineaux où habitait ma mère avec ses parents. Frédéric était un fort beau bébé qui fit l’admiration de toute le famille, paraît-il. On convia au baptême les grands parents, grands oncles et grandes tantes etc…etc… et ce fut une grande fête. Le parrain était Hyppolite Desmarquais un charmant homme pacifique au possible, qui avait horreur de la moindre discussion.

Il était le frère cadet de mon arrière grand-père Jules Desmarquais, père de la grand-mère Joséphine Mossé (née Desmarquais). C’était un ancien entrepreneur de peinture qui avait acquis une jolie fortune et occupait ses loisirs en faisant du paysage, ce en quoi il excellait. Il exposait jusque dans les dernières années de sa vie au salon des Artistes Français, où il avait obtenu des mentions honorables et une fois même une troisième médaille. Nous avons de lui de bons paysages dont nous sommes fiers, comme des portraits ou copies de tableaux du Louvre qui viennent de notre oncle Fortune Viau, oncle de notre père. Cet oncle Hyppolite éprouva très vite une grande amitié pour papa, amitié qu’il lui conserva jusqu’à sa mort et qui fut payé de retour ; en effet j’ai toujours entendu mon père parler de l’oncle Desmarquais avec affection.

C’est pendant les voyages que mon oncle fit aux Mariaux qu’il donna le goût de la peinture à mon père. A trente ans passés, celui-ci s’y donna avec tant d’ardeur qu’il fit des progrès rapide et le maître fut vite satisfait de son élève. Depuis, bien des fois, ils partir ensemble à la recherche du site qui tenterait leurs yeux d’artistes. Mais il avait été convenu je crois que maman ne resterait pas toujours à la campagne et qu’après avoir liquidé la propriété des Mariaux le jeune ménage, ainsi que ma grand-mère Huault reviendraient à Paris. Maman n’a jamais beaucoup aimé la campagne ; pour moi, il me semble que j’aurais quitté avec peine ce petit château, admirablement situé, sur une légère hauteur, non loin de la Vienne qui passait au bout du parc, et à laquelle on accédait par deux superbes allées qui partaient de chaque côté, non loin de l’habitation, et se rejoignaient pour former un petit bois qui longeait la rivière. La vue devant la maison n’était donc pas bornée, mais se reposait sur le grand pré dévalant jusqu’au bosquet du côté de l’entrée, 2 ou3 arbres verts en toutes saisons, une petite serre séparaient la maison de la route, et sur le côté une ferme. J’ai vu vers l’âge de 16 ans non sans émotion, ce coin de Touraine dont j’avais tant entendu parler et que j’aimais sans le connaître Le château (c’est un nom légèrement pompeux pour cette habitation) avait brûlé en partie et avait été reconstruit, je crois, un peu différemment, tout au moins quant à la toiture qui devait être autrefois une terrasse à l’italienne ou, au contraire, comportait maintenant ce genre d’architecture qui n’existait pas autrefois. Depuis 40 ans, mes souvenirs ne sont plus précis dans les détails. Je me souviens que l’on me fit admirer les belles pièces du bas : le billard, le grand salon, on me fit remarquer la chambre où naquit mon frère, mais les autres parties de la maison, entrevues dans cette fugitive visite, s’estompent dans ma mémoire. O choses inanimées, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?…ces vers du poète, combien je les trouve vrais et combien j’ai eu de mélancolie à quitter certains cadres de ma jeunesse heureuse. Je ne sais si ma mère éprouva ces regrets, toujours est-il que mon père et elle revinrent non loin de leurs parents, dans la région parisienne, à Ablon, en Seine et Oise, après avoir vendu les Mariaux. Là ils restèrent fort peu de temps, je crois ; moi-même n’y restait que 6 mois après ma naissance, qui eu lieu deux ans et demi après celle de mon frère. Ce séjour à Ablon, pour mes parents comme pour moi, n’eut pas d’histoire. De là ils vinrent se fixer à Clamart, gentil pays presque uniquement formé de coquettes maisons enfouies dans des jardins, et situé en bordure de la forêt du même nom. Je crois que l’oncle et la tante Desmarquais avaient beaucoup insisté pour que leurs petits neveux viennent les rejoindre, car ils habitaient là un charmant pavillon. Mon père loua donc un appartement dans une maison non loin de chez eux. Ma tante Desmarquais tenait sa maison avec un soin méticuleux aidée par la bonne Rosalie qui n’eut jamais d’autres maîtres, comme mon oncle et ma tante n’eurent point d’autre servante. Pauvre Rosalie qui se maria tardivement, après la mort de mon oncle (resté le dernier sur terre). Elle était mon rayon de soleil quand j’allais chez tante Desmarquais, car dés que je sus comprendre, on m’apprit que dans ce royaume de la propreté, où ma tante était reine, les sujets, s’ils ne devaient pas marcher sur la tête, étaient du moins astreints à des règlements qu’il ne fallait pas enfreindre. On devait, en entrant, s’essuyer les pieds, ce qui est normal, mais avec une application qui nous faisait tous ressembler à des jouets mécaniques bien remontés ; ensuite il fallait, par des enjambées plus ou moins longues atteindre de petits tapis qui jalonnaient le plancher ciré, comme les pierres d’un gué jalonnent la rivière. Lorsqu’on avait atteint son siège sans glissade, il fallait y demeurer bien sagement. C’est alors qu’intervenait la providence, en la personne de Rosalie, qui trouvait quelques prétextes pour m’attire vers la cuisine où le premier ministre de ma tante trônait dans un étincellement de cuivres : casseroles, chaudrons, ornements de la cuisinière, tout cela brillait à se mirer dedans. Certes notre appartement était tenu admirablement, mais il y avait ici un je ne sais quoi, une minutie de propreté, qu’il est impossible de décrire. Ma tante avait eu un fils, Henri, qu’elle perdit à vingt ans d’une maladie de poitrine, malgré des soins assidus et le séjour à la montagne ; la maladie n’ayant pas été décelé assez tôt, à la suite d’un refroidissement. C’est de ce deuil cruel que venait sans doute cet ait de mélancolie dont le visage de ma tante était empreint, et qu’un sourire éclairait rarement. J’ai entendu rapporter par mes parents de la boutade de ce fils, au sujet de la propreté de sa mère. Comme quelqu’un lui demandait où elle se trouvait. : « Ma mère, répondit-il, elle doit être ne train de laver son charbon ». Il était recommandé quand on se rendait chez ma tante, de ne plus venir de la maison au jardin et du jardin à la maison ce qui aurait pu être désastreux pour le plancher ; quoique, à vrai dire, les petits cailloux qui tapissaient les allées étaient si sagement alignés et si propres qu’ils n’auraient pu en rien souiller nos semelles. Autre recommandation : Les rideaux, qu’il ne fallait pas toucher, ou bien soulever légèrement entre le pouce et l’index, comme s’ils avaient la fragilité d’une aile de papillon. De monter sur les sièges il n’en était pas question nous étions, mon frère et moi, assez bien élevé pour ne pas nous permettre cette licence. Malgré toutes ces contraintes, je goûtais un certain plaisir à me trouver dans cette maison où l’arrangement heureux, l’ameublement bourgeois, était relevé d’une touche artistique qui venait de mon oncle, et d’un luxe de propreté, cachet de ma tante. Celle-ci était une jolie vieille, avec son teint frais, ses yeux bleus, ses cheveux blancs aux bandeaux naturellement ondulés, ses dents rangées comme des perles, qui, je l’ai su plus tard, faisaient honneur à son dentiste. Elle avait un tic dans les moments d’émoi ou de contrariété, qui lui faisait imperceptiblement, mais vivement, tourner la tête de droite à gauche, dans un mouvement qui surprenait mon observation enfantine. Mon oncle (Hyppolite), lui, était un beau vieillard, très grand et corpulent, sans être gros ; il avait gardé malgré le malheur qui l’avait frappé, une gaieté de caractère qui le mettait au diapason des plus jeunes ; mais moi j’étais encore trop petite pour apprécier ses boutades, et suivre les jeux de la conversation, et les repas interminables auquel il me fallait assister en tête à tête avec mon assiette et la nappe blanche qu’il ne fallait pas souiller, m’ont laissé un souvenir des plus mélancoliques, pour ne pas dire d’avantage. Je n’ai jamais eu un gros appétit, et je n’ai jamais été ce que l’on appelle une gourmande, mes satisfactions gastronomiques ne pouvaient donc en rien compenser l’incompréhension de mon esprit.

A propos de gourmandise je me souviens avoir mangé, chez ma tante, des confitures de fraises comme je n’en ai jamais mangé depuis ailleurs. Quel goût, quel parfum, quel onction !... C’était un véritable chez d’œuvre du genre. Avec mon oncle et ma tante habitait la sœur de celle-ci : Madame Champy que j’appelais ma tante, et qu’il me fallait embrasser, ce qui me répugnait un peu car elle avait un eczéma qui lui recouvrait le visage, comme tout le corps, d’une quantité innombrable de petites pellicules blanches, se levant sur un fond de teint rouge. Ma tante la soigna avec un grand dévouement jusqu’à sa mort. Madame Champy partie en effet la première. Mais tous ces souvenirs dont je parle ne datent pas du temps où nous habitions Clamart que j’ai quitté à 3 ans, mais d’un peu plus tard. Mes parents, en effet, étaient harcelés par le grand-père Mossé qui désirait les voir habiter dans une de ses maisons à Issy les Moulineaux. On le contenta donc, en mécontentant le ménage Desmarquais qui, lui, désirait nous garder dans son voisinage. Ce changement ne fut pas très salutaire aux relations de mes parents et grands-parents. Dés ce moment il y eut je croit des relations orageuses. J’ai peu de souvenir de cette époque. Je crois revoir très vaguement maman’grand dans les derniers moments de sa vie, ou bien mon imagination se la représente d’après ce que j’ai entendu dire de son physique, ou d’après les portraits que nous en gardons. Je vois un visage plutôt sévère dont les traits assez réguliers sont encadrés de boucles encore brunes, à la mode du Second Empire. Elle était très ridée, paraît-il, et la soeur jumelle de mon oncle Desmarquais, ma tante Bouchard, dans une gouaille de gavroche Parisien, la nommait l’ « indéplissable ». Pourtant elle avait dû garder un grand air de jeunesse dans sa tournure, tout au moins, car, un soir qu’elle avait accompagné mon père au théâtre, avant son remariage, et qu’il l’avait laissé seule un moment pour faire l’achat de cigarettes, un inconnu l’avait abordé en lui proposant de la reconduire chez elle. Ce à quoi, se tournant vers un réverbère, elle lui avait répondu en riant : « mais vous ne m’avez pas bien regardé mon pauvre ami ». Mon père en la voyant ainsi parler à un inconnu qui s’éloignait à son arrivée, lui demanda ce dont il s’agissait ; elle lui fit une réponse évasive, et, quand ils furent plus loin, elle éclata de rire en avouant à mon père ce qui venait de se passer. Elle n’avait voulu lui dire plus vite, craignant un mouvement de mauvaise humeur de son fils et une algarade entre lui et l’indiscret passant. Ma grand-mère mourut vers 1888, je crois, dans ce pavillon que nous habitions au 21 de la rue Ernest Renan. À Issy.

Deux ou trois ans plus tard s’éteignait aussi mon bisaïeul père de ma grand-mère Mossé, Jules Desmarquais, frère aîné d’Hyppolite. C’était, lui, un grand et sec vieillard dont la belle tête était couronnée de superbes cheveux blancs Je me souviens bien de lui qui habitait dans un immeuble de rapport de son gendre au 30 de la rue Ernest Renan Cet immeuble que grand-père avait fait construire quand il s’était retiré des affaires, avait été bâti sans le secours d’un architecte, grand-père dirigeant ses ouvriers et les entraînant de son exemple car il ne craignait pas de mettre la main à la pâte. Cet immeuble existe encore en bon état. Quoique j’ai dit que je n’étais pas gourmande, le souvenir le plus saillant qui me reste de mon bisaïeul c’est l’habitude qu’il avait de nous donner, quand nous aillons le voir, des petits morceaux de chocolat qui étaient coupés à l’avance et renfermé dans un bocal de verre. Je crois que mon bisaïeul avait gagné ce qu’il possédait étant associé à son frère, mais je ne l’affirmerai pas. J’ai entendu dire que Jules Desmarquais était d’une rigide probité ; très pointilleux sur l’honneur. Devenu conseiller municipal d’Issy, il donna sa démission à la suite d’une offre de pot de vin quelconque, et voyant que ses collègues mettaient leurs intérêts propres au dessus de ceux de la commune.

Lui aussi faisait du paysage, mais plus vieux que son frère d’une dizaine d’années, il évolua moins vers la peinture plus moderne et ses tableaux ont une teinte un peu sombre et une rigidité qui ne sont plus de mode. L’art cependant n’a pas d’âge mais quant à moi je trouve ses toiles moins à mon goût que celle de son frère. Quelle bonne personne était sa fille la femme de mon grand-père Mossé. Comme le poète je peux dire d’elle :

Grand-mère était la gaieté même, Depuis que j’ai commencé ce journal ; mon jeune fils ma récité la fable qui contient ces vers, saisis au vol, car il peignent bien ma grand-mère, toujours souriante, malgré les sujets de mauvaise humeur qu’elle aurait pu avoir du fait de son mari. Elle prenait tout du bon côté. Sa belle mère madame Deswatines avait coutume de dire qu’elle avait été créée et mise au monde pour son fils. Voila un beau compliment de la part d’une belle-mère.

D’un autre côté son gendre lui vouait une réelle affection car il avait été conquis par sont caractère aimable et conciliant. Elle avait du être, dans sa jeunesse, une petite brunette très agréable, avec de jolis cheveux très frisés dans lesquels les trois petits velours qu’il était à ce moment de mode de porter, disparaissaient 5 minutes après la coiffure terminée. Elle avait une toute petite bouche, sur laquelle la plaisantait irrespectueusement son gendre, parfois à table, parce qu’elle avait toutes les peines du monde à y faire passer la salade de pissenlits dont elle était très friande, quelques brins récalcitrant se refusant parfois à franchir cet orifice trop exigu. A ce moment dont je parle, elle était devenue assez boulotte et le qualificatif que lui donnait une de nos amies, « la petite marquise », à cause de ses cheveux blancs sans doute, ne me semblait pas absolument lui convenir. Toujours très proprement mise, je ne la trouvais pas assez élégante (par la faute de son mari), car j’avais pu constater 2 ou 3 fois, dans les grandes occasions, que la toilette, malgré sa rondeur, lui allait très bien. Mais, pour mon grand-père, acheter des colifichets c’était absolument jeter l’argent par les fenêtres. Maman avait été une fois très amusée car il lui avait été reproché de me donner des goûts dispendieux en me voyant une petite robe à carreaux blanc et rose, or la pauvre robe incriminée avait coûté onze sous le mètre !

Mon grand-père, toujours très propre, lui aussi, s’embarrassait peu du pli de son pantalon très propre. Il l’était grâce aux soins de son épouse, que j’ai entendu s’exclamer souvent, qu’il irait aussi bien en habit sur les toits, ou gâcher du plâtre, qu’avec son vêtement de travail. Il surveillait en effet de très prêt ses ouvriers lorsqu’il faisait construire ou réparer sas maisons, et en faisait volontiers plus qu’eux. Cependant il avait été lui aussi élégant, paraît-il, et portait bien l’habit ; cela me semblait de la légende, ainsi que son amour du bal. Ma grand-mère et lui y allaient assez souvent, et quand maman fut en âge de s’y rendre on voulut l’y emmener ; mais celle-ci d’une pudeur extrême, ayant résolu qu’elle ne se présenterait pas les bras et la gorge nus, en public, ce fut une belle scène et mon grand-père décréta que personne ne sortirait plus, puisqu’il serait ridicule que les parents ayant une fille en âge de danser la laissassent à la maison. Pour être exacte, je dois reconnaître que mon grand-père, connu comme facilement irascible, eut pour sa fille, enfant, une certaine douceur qu’il n’eut pas pour beaucoup d’autres. C’est ainsi que maman me disait, à mon grand étonnement, avoir reçu pas mal de gifles de sa mère, alors son père n’avait jamais levé la main sur elle. Il est vrai, ajoutait-elle, que maman était souvent énervée par les exigences de son époux et de la clientèle ; alors, dans ces moments d’exaspération, la claque était aussi vite tombée qu’elle était promise. Ma grand-mère Mossé avait un frère, Louis Desmarquais qui mourut jeune, vers 40 ou 42 ans de tuberculose. Ces deux hommes Hyppolite et Jules Desmarquais qui furent de si robustes vieillards et vécurent plus de 80 ans, perdirent tous deux leurs fils de la même et triste maladie. Louis Desmarquais avait épousé une jeune fille qui avait été élevée en Allemagne jusqu’à l’âge de 17 ans : Céline de Brancas, son père y avait une industrie et des intérêts. Lorsque la guerre de 1870 éclata, sa sympathie semblait aller à nos adversaires et souvent elle répétait à son mari très patriote : « ils gagnerons tu ferras qu’ils gagnerons » car elle avait un très léger accent tudesque. Cette prophétie, si souvent répétée, mettait son mari et sa famille dans une légitime exaspération et mon grand-père dit un jour à sa belle-sœur : « C’est bien, c’est bien ils gagneront mais f…. nous la paix. Mes grands-parents restèrent une certaine partie de la guerre à Issy, mais les bombardements ayant mis ma mère, qui avait alors 7 ans, dans un état d’énervement préjudiciable à sa santé, il fut décidé, sur l’avis du docteur, qu’on l’emmènerait à Clermont Oise dans une propriété appartenant aux grands-parents David, parents de Madame Deswatines. Grand-père et grand-mère y emmenèrent donc maman. Je crois que grand-père dut revenir car il devait être chargé, en partie, du ravitaillement des troupes du fort de Vanves. Sa mère ne voulue point quitter sa maison, voulant garder des meubles. On avait mis aux fenêtres matelas et couvertures pour protéger des balles, mais à la fin du siège les pauvres armoires et autres meubles n’en n’avaient pas moins reçu quantité d’éclats d’obus. Pendant la commune qui suivit, Madame Deswatines un jour appréhendée dans la rue, mise au mur par les communards, faillit être fusillée, car elle avait été prise pour une autre personne. Heureusement quelqu’un la connaissant vint à passer et certifia qu’elle était femme d’un professeur du lycée et elle fut relâchée. Mais elle avait eu une telle révolution qu’on la supposa à l’origine de la maladie qui devait l’emporter 9 à10 ans plus tard. Elle mourut en effet quinze jours après le mariage de maman d’hydropisie. On lui avait fait une première ponction qui l’avait soulagée d’une quinzaine de litres de liquide, mais celui-ci se reforma au bout d’un certain temps, et entraîna cette fois sa mort à l’age de 59 ans.

Quand elle était au plus mal et que les siens ne pouvaient cacher leurs larmes, c’est elle qui se montrait la plus vaillante et relevait le courage de tous. Maman aimait beaucoup sa grand-mère et cette affection était réciproque. Quand le mariage de mes parents fut décidé, maman Deswatines dit à sa petite fille : « et bien maintenant je puis mourir en paix je sais que tu sera en bonnes mains. » Étant veuve, très jeune encore, du père de mon grand-père Mossé, elle se remaria avec Monsieur Deswatines professeur au lycée de Vanves. Son premier mari lui avait dit : « je suis tranquille, tu es jeune, tu es jolie, tu te remarieras, quant à Édouard, il a la bosse du commerce il se débrouilleras », ceci avec un accent du midi, car il était originaire de Marseille. Mon bisaïeul, en effet, voyageait de ville en ville avec une voiture, vendant des tissus, il avait déjà jugé des aptitudes de son fils malgré son jeune âge. Je me souviens avoir encore vu, dans ma petite enfance, quelques unes de ses énormes voitures, véritables magasins roulants très bien achalandés. Mon arrière grand-mère, avant d’épouser son second mari, avait été recherché par le frère de celui-ci, le docteur Deswatines ; un jour qu’il était venu lui faire la cour, il avait éloigné mon grand-père, qui avait alors une douzaine d’années, en l’envoyant acheter des gâteaux, mais celui-ci, qui avait l’esprit éveillé, se doutant qu’il se tramait quelque chose qu’on voulait lui cacher, écouta à la porte et entendit son futur beau-père parler du fameux projet ajoutant : « nous mettrons Édouard au lycée…» mais il n’en écouta pas davantage, rentra furibond, et chassa sans ménagement celui qui voulait l’éloigner de sa mère. Le frère de l’évincé, plus adroit, fit au contraire beaucoup de promesses… qu’il ne tint pas toutes, je crois, ce dont mon grand-père ne lui garda pas rancune, car il estima que cela lui avait rendu service. En effet, Mr Deswatines ne garda pas mon grand-père auprès de lui, il ne le mit pas non plus au lycée, mais à Saint Nicolas qui était une école tenue par des Frères et dans laquelle on faisait autant de travail manuel que de travail intellectuel. Mon grand-père, quoique intelligent, mordait peu à l’étude d’ailleurs, et son beau-père, professeur , habitué à juger les enfants, avait peut-être apprécié qu’ils serait mieux dans son élément à Saint Nicolas qu‘au lycée. Grand-père était très adroit de ses mains, et j’ai entendu souvent mon père dire : « c’est inconcevable ce qu’Édouard est adroit, avec ses gros doigts il vient à bout du travail le plus minutieux. ». Encore un point qui le différenciait de mon père qui ne pouvait enfoncer un clou sans se taper sur les doigts. Grand-père, quand sa mère fut morte, n’abandonna pas son beau-père ; il le reçu chez lui, ma grand-mère le soigna comme une fille lorsqu’il fut malade. Il dut mourir 3 ou 4 ans plus tard, d’un osteosercum, à Freneuse Seine et Oise où mes grands-parents avaient acheté une maison qu’ils habitaient les beaux mois de l’année. Le reste du temps ils occupaient une partie du pavillon qui nous abritait nous-même, quand j’avais de 3 à 6 ans. Je commençais les études chez les sœurs grises (ainsi dénommées) je ne sais de quel ordre, qui avaient un pensionnat non loin de la maison.

De ces débuts j’ai le souvenir d’une page de bâtons, d’une leçon de catéchisme, et surtout d’une attente prolongée au parloir, un jour où ma mère était un peu en retard pour venir me chercher. Je ne puis dire à quel point ce temps me parut long, et l’immensités de ma détresse… c’est de le jour, sans doute, que date l’impression de mélancolie ressentie longtemps en entendant le tic tac d’une pendule. Mais les incompréhensions mutuelles, sans doute, décidèrent un jour mes parents à s’éloigner de mes grands-parents et à choisir un nouveau gîte. C’est alors qu’ils louèrent un appartement à Levallois Perret Place de la République, immense place où bientôt on construisit l’Hôtel de Ville, majestueux bâtiment qui fut entouré de jardins et d’arbres agréables à la vue. Nous habitions un entresol, fort plaisant, ensoleillé, et suffisamment vaste : deux chambres assez grandes, salon, salle à manger, cuisine, cabinet de toilette. Mon frère qui était pensionnaire devait se contenter à ses sorties d’un lit cage à l’extrémité du couloir qui longeait tout l’appartement. Frédéric, quand nous étions à Issy, avait été externe chez les Jésuites, vers la porte de Vaugirard, mais quand nous fûmes à Levallois, il fût mis pensionnaire à Passy. Il ne s’y plut pas énormément et à la suite d’une explication que papa eut avec le supérieur on retira Frédéric ce cette pension où il avait eu à se plaindre d’un professeur peu recommandable. Aurais-je, en approfondissant mes études, mieux gardé ce que j’avais appris ? Je ne sais, mais j’avoue, à ma grande honte, qu’il me reste bien peu de chose de mon bagage scolaire. Ces années d’études étaient couronnées tous les ans par des vacances agréables. Nous allions régulièrement passer un mois au bord de la mer, puis le mois de septembre à Freneuse, chez mes grands-parents. Nous allâmes aussi à Saint Valery en Caux, Saint Aubin, (une année avec le ménage Desmarquais et mes grands-parents Mossé). Très coléreuse, et l’air de la mer m’excitant sans doute, j’y fit quelques bonnes petites scènes, une entre autres, un jour que je voulais aller au casino et que j’avais compris dans la conversation, à mots couverts, de maman et de grand-père qu’on avait l’intention de me coucher avant que les grandes personnes ne partent en soirée. Ma pauvre maman ne pouvait arriver à me déshabiller car j’avais aussi vite renfilé mes vêtements qu’elle les avait ôtés. Une autre fois j‘affolais la plage en poussant des cris perçants parce que maman était ai bain et, qu’ayant horreur et frayeur de l’eau, je m’imaginais qu’elle allait s’y noyer. Ma pauvre tante Desmarquais qui, me gardait au bord du flot eut assez de mal à se faire comprendre du public qui la prenait à partie, croyant qu’elle voulait me forcer à me baigner. Mais j’étais à ce moment là encore toute petite. Mon frère était beaucoup plus pacifique, mais il était taquin comme pas un ; alors il en résultait des disputes orageuses auxquelles, un jour, papa mis fin en disant qu’il ne chercherait plus qui avait tord ou raison, mais punirait mon frère et moi. A la première escarmouche, il tint parole, il gifla l’un et l’autre, et ce fut paraît-il la fin de nos hostilités. Je crois aussi que le départ de Freddy (comme nous l’appelions) fut une cause de notre bonne entente. Quand il revenait, lui ne songeait pas à taquiner et moi j’étais heureuse de retrouver le grand frère si longtemps parti. Nous allâmes aussi plusieurs fois au Tréport, au Pouliguen, enfin à Roscoff, Granville etc… Une année nous abandonnâmes le mer pour aller à Saint Rémy, Frédéric ne devant pas quitter l’école pour les vacances, mais quelques mois plus tard définitivement.

Nous logions dans une petite auberge où les propriétaires étaient très aimables et j’ai gardé très bon souvenir de ce séjour où mon frère nous fit apprécier les agréments de la campagne environnante et l’immense parc attenant à l’école. J’ai le souvenir d’une petite source nichée dans les bois, où l’eau était su pure et si fraîche que jamais je n’en ai bu d’autre aussi bonne. Je me souviens aussi de bonnes pêches d’écrevisses, de promenades où papa faisait de jolies études ; du village même où les tas de fumier voisinaient avec les maisons, mais n’offusquaient pas trop mes yeux ou mes narines de Parisienne. C’était la pleine campagne, avec souvent son manque d’hygiène, mais tout son pittoresque. Je vois aussi le frère vacher , avec sa bonne mine ronde d’Alsacien, et aussi la plus distinguée personne du frère enragé d’astronomie, qui nous fit regarder dans son immense longue-vue, à plusieurs kilomètre à la ronde, et admirer le ciel semé d’étoiles. Cette année nous finîmes nos vacances à Freneuse. Ce séjour fut toujours, pour moi, plein d’attraits. Etait-ce qu’après l’animation de la ville ou l’agitation la mer j’y trouvais le calme reposant des champs ? J’aimais pourtant autrefois beaucoup la mer, j’en goûtais, toute jeune, les plaisirs multiples de la pêche, du bain, après ceux « barbotage » cher aux tout petits. Je l’aime encore, mais ne peux plus jouir de beaucoup de ces agréments. Quant aux horizons lointains, qui me charment toujours ils n’exaltent plus mon goût du risque, et de l’inconnu, cher à ma jeunesse. De plus en plus j’aime la campagne qui s’harmonise mieux avec les sentiments de mon âge : désir de paix et de repos. Pourtant, aux années dont je veux parler, ces sentiments étaient loin de mon âme et la vie et le mouvement m’attiraient beaucoup plus que le calme. On dit que le bonheur parfait n’est pas de ce monde, il me semble pourtant, qu’à cette époque, le jouissais du mien sans arrières pensées. Cependant il y avait dans notre ciel familial bien des nuages, que, petit à petit je découvris ; mais ce qui, pour mes parents étaient de grosses menaces d’orage ne présentait pour moi, que ces légères vapeurs roses s’étirant dans un ciel pur, au soleil couchant… Heureux privilège de la jeunesse, qui pare toutes choses des plus belles couleurs et, dans un égoïsme inconscient, entraîne le cœur bourré d’illusion vers un destin radieux, lui faisant oublier, hélas, trop souvent, la misère des autres. Cette pauvre jeunesse, elle ne manque pas de générosité, au contraire, mais grâce à Dieu, « elle ne sait pas » ; La vie se chargera de l’instruire. Quant à moi, je suis pleine d’indulgence pour elle, et je ne puis comprendre les personnes âgées qui ne lui accordent aucun crédit. Certes, je ne suis pas de ceux qui disent : « il faut que jeunesse se passe », en donnant à cette phrase un sens libertin ; mais je crois que cette légèreté, cette insouciance qu’on lui reproche, sont des bienfaits de Dieu, pour lesquels je ne puis vraiment me montrer sévère. Aux parents aux éducateurs le soin de mettre un frein à cette légèreté ; à cette insouciance, dans ce qu’elles ont d’exagéré ; de faire affectueusement les sages réflexions qui s’imposent, et surtout de donner cette éducation religieuse qui servira de balancier à cette jeunesse mouvante, l’amènera sans secousse, à une pondération naturelle, et, de ce fait à une vie équilibrée, saine et heureuse, dans le devoir accompli. Mais me voila entraînée bien loin de mon sujet. J’en reviens aux nuages qui menaçaient notre tranquillité familiale, lors de nos séjours à Freneuse. Ils étaient provoqués par l’antinomie existant entre les caractères et les goûts de mon père et de mon grand-père. Tout était prétexte à orage. Ceux-ci éclataient parfois brusquement, dans un ciel serein, d’autres fois grondaient sourdement quelques jours avant de nous foudroyer. Dans ce cas mon père filait à l’Anglaise, et restait le moins possible à la maison, ma mère montrait un front soucieux ; quant à ma grand-mère elle évoluait dans cette atmosphère lourde, toujours calme et paisible, mais attentive à ne pas attirer la foudre. Les sujets les plus puérils amenaient les plus graves réactions. J’ai le souvenir d’un baba qui, privé ou couvert de rhum, à l’encontre de ce qui avait été décidé, fut cause d’une catastrophe… Mon grand-père d’ailleurs faisait admirablement la pâtisserie, il avait à la campagne un four de boulanger dans lequel il faisait les gâteaux les plus délicieux du monde. Malheureusement papa ne les aimait pas, (ce que grand-père ne pouvait admettre) mon frère et moi n’étant pas non plus avides de friandises, nous semblions, sens doute, mépriser les chef d’œuvres sucrés de mon grand-père, ce qui avait le don de l’exaspérer. Mais celui-ci était bien difficile à satisfaire… en effet plus tard lorsque je fus fiancée, je lui annonçais triomphalement que mon futur mari était très amateur de gâteaux, (croyant le flatter). Hélas quand mon grand-père le vit à l’œuvre, il fut complètement scandalisé, car le voyant dévorer un éclair en deux bouchées, il dut penser qu’il n’avait certainement pas le temps de le goûter… et de l’apprécier. J’eus d’ailleurs quelques échos de cette façon de voir les choses. Une autre fois Grand-père rapporta de la chasse, à défaut de gibier, un plein carnier de champignons ; papa doutant de la science de son beau-père en fait de cryptogamies, dit prudemment à ma grand-mère qu’il s’abstiendrait d’en manger ; elle-même n’étant pas rassurée, prit une décision énergique et jeta tout le panier… Hélas mon grand-père ne perdait pas la mémoire en courant, aussi ne manqua-t-il pas, au repas suivant, de réclamer les fameux champignons. Je ne me souviens plus de la réponse embarrassée que fit ma grand-mère, mais sur une interrogation plus serrée, elle dut avouer le sort lamentable qu’elle leur avait réservé, sur l’instigation de son gendre. Ce fut un beau drame…. De fil en aiguille, grand-père dit qu’il fallait être bien sot pour ne pas vouloir manger d’une si bonne chose ; sur quoi je lui répondis, indignée, mais calme en apparence, qu’en tout cas, il n’était pas bien poli, vis-à-vis de papa, de faire une telle remarque… Pour le coup je cru qu’il étoufferait, il quitta la table en proie à une forte colère ; je ne sais si cette fois il menaça de partir en Amérique, comme il l’avait fait maintes fois dans des circonstances analogues… Mais, parti à la pêche avec un de nos cousins, il épancha sa bile toute la journée. Il dut entre autre : « croyez-vous cette petite péronnelle qui se permet de me tenir tête… » Ma grand-mère, très ennuyée, vint me demander de faire des excuses à grand-père, pour que tout soit arrangé ; J’avais alors 17 ou18 ans ; tout en reconnaissant que je n’avais pas été respectueuse, évidemment, je me trouvais de nombreuses circonstances atténuantes. Grand-père avait eu le tort de toucher à mon idole, car, pour moi, papa avait toutes les qualités, et, d’autres parts, je trouvais révoltant le manque de mesure d mon grand-père, et ridicules ses colères si peu légitimes. Enfin pour ma bonne grand-mère et la tranquillité de mes parents, je fis des excuses, si l’on peut dire, car je crois avoir, en mots voilés, laisser transparaître mon, état d’esprit. Grand-père, cependant, eut le bon goût de s’en contenter et tout rentra dans l’ordre, une fois encore. Quand nous étions à Freneuse, nous étions toujours dehors (encore un des grief de notre hôte) « Ils sont ici comme à l’hôtel, disait-il, ils rentrent pour déjeuner, dîner et se coucher ». Pourtant ce programme était bien logique, il me semble, en vacances .A la campagne quoi de plus naturel que de courir les chemins, les champs et les bois ? Freneuse était pour moi le paradis… Un jour que ma cousine Amélie semblait dire que Freneuse n’avait rien d’extraordinaire, elle me parût absolument aveugle. C’tait d’ailleurs un coquet village, et le coin où nous nous trouvions était particulièrement avenant, à mon avis. La maison de mon grand père était sur une grande et large route, qui traversait le pays, mais vers l’extrémité de celui-ci en se dirigeant sur la Roche–Guyon. Cette grand’route avait pour moi d’autant plus d’attrait que la maison ne comportait, en dehors des appartements, qu’une cours intérieure, une grande réserve, sorte de hangar, où mon grand-père serrait bois, filets de pêche, instruments de toutes sortes, et propre à tous les métiers ; enfin un minuscule jardin terminé par un poulailler où grand-père emprisonnait les volailles achetées à Mantes ou Vernon, entre lesquels se trouvait Freneuse, près de Bonnière en Seine et Oise. Cette grande route blonde, de sable et de fin silex, avec lesquels nos genoux eurent des rapports aussi fréquents que douloureux, était une vision bien émouvante pour moi, lorsque sortant du train m’amenant de Paris, elle déroulait son ruban de 2 ou 3 kilomètres que parcourait l’omnibus brinqueballant de l’immortel Jourdain.

Plus tard mon grand-père eut une automobile, qu’il acheta d’occasion au temps héroïque de ce mode de transport, et nombreuses étaient les pannes. Maman avait en horreur ce véhicule, et n’y montait que contrainte et forcée : elle gardait le souvenir d’un retour du marché de Vernon qui l’avait rassasiée pour longtemps des promenades de ce genre… mon grand-père étendu sur le dos, sous la voiture, la priant de lui passer des écrous huileux, tendant des mains avides, pleines de cambouis…

Grand-père avait coutume de dire qu’il n’avait fait dans sa vie que deux bêtises : l’achat de ses deux voitures, car il ne s’était pas contenté d’une première acquisition, il en avait fait une seconde qui ne valait guère mieux que la première. Il était habitué à faire de bons placements et ceux-ci avaient été désastreux. Grand-père, retiré des affaires très jeune, un peu plus de 40 ans, avait ensuite doublé sa fortune à force d’économies. Il dépensait à peine le tiers de ses revenus, ceux-ci faisaient boule de neige. Il eut aussi quelques héritages qui contribuèrent à son arrondissement. Il suffisait au contraire à mon pauvre papa de faire un placement pour que celui-ci s’avérât mauvais, mais que me voila loin de ma route de Freneuse ! Lorsque je descendais de voiture, je pénétrais dans un couloir assez large, dallé, qui au fond donnait accès dans la cour et, à gauche, dans la cuisine, et à droite dans la salle à manger. De la salle à manger on montait par un petit escalier qui faisait mes délices, et avait, je ne sais pourquoi, une odeur particulière. Il montait entre deux murs étroitement rapprochés, peints en vert clair et tournait vers le haut à droite, dirigeant sur deux chambres, celle de mon frère et celle de mes grands parents, dont les fenêtres donnaient sur la route. A gauche il accédait à un couloir bordant la cour, et, vers la fin duquel on montait encore trois marches pour trouver, à gauche, la chambre de bonne ; en face une pièce très vaste, ancien salon devenue ma chambre, ouverte par deux fenêtres sur la campagne et communiquant avec celle de mes parents, possédant la même vue : la Seine coulant non loin, en bas d’un coteau verdoyant. En face de la maison de grand-père se trouvait la ferme de deux pauvres vieux : le père et la mère Grège. Toute jeune j’aimais aller faire la causette avec cette dernière. « Ben là », disait-elle en appuyant sur la dernière syllabe à tout propos. Le matin elle faisait cuire une grande marmite de pommes de terre destinées à ses cochons, et moi qui n’aimais pas me lever de bonne heure, qui n’avais pas d’appétit, je trouvais délicieux de déguster ces pommes de terre fumantes, à une heure matinale, sur le milieu de la route… elles étaient bonnes, si bonnes… je crois que les naufragés de la Méduse ne les auraient pas trouvées meilleurs. A côté de cette ferme se trouvait la maison bourgeoise qu’une vieille demoiselle, que mon frère s’obstinait, quand il était petit, à appeler Madame. Comme maman le grondait doucement de son entêtement, il répondit péremptoirement « pas demoiselle du tout…» Il ne pouvait admettre que cette petite vieille, très coquettement arrangée pourtant, mais aux cheveux blancs recouverts de dentelles, put avoir droit à ce qualificatif demoiselle qui, pour lui, convenait à un jeune visage.

Chez Mademoiselle Antoinette, il y avait de beaux meubles anciens qui faisaient mon admiration, et surtout, une belle boîte à musique qui égrenait des airs jolis et vieillots me comblant d’aise. Dans le jardin, qui précédait la maison, se trouvaient des conifères donnant des fruits rouges, que Mademoiselle Antoinette m’attrapait et que je dégustais avec un plaisir mitigé de curiosité et d’appréhension. Enfin accolé au mur de la ferme voisine, se trouvait un minuscule pavillon où l’on grimpait par un minuscule escalier extérieur, pavillon qui était un observatoire très plaisant sur la route. De là, je voyais l’autre maison de Mademoiselle Antoinette, inhabitée, et qui semblait, pour moi, la maison de la belle aux bois dormant. J’y avais pénétré une fois tout au moins dans le jardin, accompagnée de la vieille demoiselle. Jardin et maison semblaient à mon enfance aussi mystérieux l’un que l’autre. En fait de belle au bois dormant, cette maison avait appartenu à Monsieur de Giverny, qui l’avait laissé en mourant à Melle Antoinette. Entre cette dernière propriété et la maison de mon grand-père, existait une grande battisse carrée, sèche et sans grâce, qui, à mon avis ressemblait à sa propriétaire : Melle Montoit. C’était une femme d’une soixantaine d’années, mi-campagnarde mi-bourgeoise, vêtue d’une robe à la mode ancienne, comportant une jupe froncée, et ce qu’on appelait un « caraco » bien plat, coiffée d’un bonnet blanc à bride, légèrement tuyauté tout autour, et qui ne laissait voir que des bandeaux plats, sans couleur précise. L’ensemble, moins qu’attrayant, de notre voisine me souriait moins que les prunes et abricots de son jardin… Ce n’est pas quand j’y pense que j’ai beaucoup mangé de ceux-ci, mais j’aimais cette odeur de sucre et de fruit qui s’exhalait de ce jardin baigné par le soleil l’été. Les abeilles et les guêpes qui partageaient mes goûts en avaient fait leur royaume et ce n’est pas sans un certain effroi que je leur disputais la place. Le long de ces deux habitations, dont je viens de parler, courait un petit jardin étroit sur lequel il fallait bien sagement marcher pour dévider les lignes de fond emmêlées de grand-père. « Marche » disait-il, « arrête », et il fallait obéir au doigt et à l’œil quand il entreprenait ce travail délicat. S’il y avait ce quart d’heure désagréable, (moins cependant que l’accrochage des vers de terre que je n’ai jamais assumé) il y avait en revanche la levée des lignes au petit jour. Sitôt que la bonne avait frappé à la porte pour me réveiller, je sautais au bas de mon lit, m’habillais en grande hâte, car je savais que grand-père n’était pas patient « à peu près comme un chat qui s’étrangle », disait grand-mère. On mangeait avant de partir, le plus souvent un morceau de lard froid avec du pain rassis ; puis, mon grand père, qui était dans ces moments là de bonne humeur disait : « il faut prendre un bon canard de cognac, cela te réchauffera, car il fait frisquet ce matin. » En effet dans ces journées de septembre, le brouillard matinal était pénétrant et il fallait bien se couvrir. Il nous jouait quelque fois de vilains tours, ce brouillard, il nous arriva, après bien des détours de revenir à notre point de départ, sur l’eau, au lieu de l’emplacement des lignes. Mais quand tout allait bien, quelle joie lorsque grand-père, ramenant les lignes, qui s’égouttaient dans le bateau, disait au rameur : « doucement, il y a quelque chose… c’est gros… » et qu’il sortait avec adresse soit une belle anguille, soit un gros barbillon, ou tout autre beau morceau qu’il mettait, avec précautions, dans le coffre du bateau, un coup de queue est si vite donné… Rentrés au port, nous reprenions, à la queue leu leu, le petit sentier qui nous ramenait à la maison, portant triomphalement les rames set les engins de pêche … et ce jour là tout risquait d’aller bien. J’assistais aussi à quelques pêches à l’épervier. Grand-père, debout sur l’extrémité de la barque, lançait avec adresse le filet qui s’élargissait comme la robe d’une danseuse, retombait dans un clapotis doux sur la surface de l’eau polie comme un miroir, car on choisissait un jour de calme plat pour ces expéditions. Alors, ramant quelques instant avec une prudence d’indien, on remontait ensuite, à ma grande joie, l’épervier dans lequel frétillaient des pièces de toute grosseurs. Ce n’était pas toujours la pêche miraculeuse, mais la Seine était cependant, à cet endroit, très poissonneuse et mon grand-père s’entendant à appâter, on revenait rarement bredouille. Que de pêches à la ligne aussi ravirent mes jeunes années. La veille du jour choisi on préparait le coup en lançant des boulettes de glaise amalgamées avec du son, et le lendemain on s’installait en bateau à quelques mètres du bord, et, amarrés aux fiches solidement plantées dans le fond de la rivière. La première fois que je mis une ligne à l’eau, elle n’était pas plus tôt lancée, que le bouchon s’enfonça énergiquement ; quelle ne fut pas ma joie, lorsque ayant ferré, suivant le conseil de grand-père, je sortis un beau gardon, ce qu’on nomme en Charente un Rouget. Nous étions trois dans le bateau, l’un n’avait pas fini de décrocher son poisson, que l’autre en tirait un à son tour…. Il y avait des jours cependant où tout n’allait pas aussi bien. Malheur alors à celui dont le pied glissait tout à coup dans le fond du bateau, ou faisait tomber un objet quelconque ; il provoquait les foudres de grand-père qui l’accusait de faire fuir les poissons. Ces jours d’expédition, souvent, grand-père faisait traverser la seine à toute la famille, dont une partie s’installait sur a berge ; ma grand-mère alors n’était pas à son affaire, « Je suis comme les chats, disait-elle je n’aimes pas l’eau », et mon grand-père, jaloux, ne manquait pas de remarquer : « il faut que ce soit pour suivre ta fille que tu montes en bateau, pour moi, tu ne ferais pas cette imprudence…. » Après ces bonnes journées de grand air, on ne se couchait pas tard ; quelquefois pourtant ma grand-mère me prenait sur ses genoux et racontait des histoires, déjà bien des fois écoutées, mais auxquelles je trouvais un charme toujours nouveau. Elle avait une façon si gracieuse de broder sur les contes de Perrault, ou tout autre conte de fées. Grand-mère connaissait aussi mille chansons, que je trouvais toutes plus jolies les unes que les autres, et qui amusaient même les grands ; elle aurait pu chanter ainsi, gaie et souriante, de longues heures, sans que son répertoire fut usé. Quelquefois nous jouions aux cartes ; que de gaies parties de 31, et lorsque l’un de nous étant « mort » il en faisait parler un autre, lui subtilisait ainsi un jeton, et jouait de nouveau. Je ne me souviens pas de ces soirées de Freneuse sans revoir les deux timbales d’argent de mes grands-parents ; dans celles-ci fumait un thé doré et si délicieusement parfumé…je n’ai jamais aimé le thé, mais ce parfum de tous les soirs m’était très agréable. Nous avions à Freneuse de nombreux amis qui venaient, comme nous, y passer la belle saison, entre autres les familles Guimier et Millardet. De Mr Guimier je garde le souvenir d’un grand, frais, et robuste vieillard, aux cheveux et à la moustache blancs et drus. Je le vois vêtu de coutil blanc, coiffé d’un immense chapeau de paille, et mangeant de bon appétit, à 4 heures, du pain trempé dans un bol de lait. Cette symphonie blanche m’avait, sans doute, inconsciemment frappée. Ce bon Mr Guimier, vêtu comme un farinier, avait pourtant fait sa fortune dans le charbon. Plus exactement, le chantier où il exerçait son métier à l’angle des rues Jouffroy et Cardinet et du Boulevard de Courcelles ayant pris énormément de valeur, son propriétaire devint au moment de la vente, plus que millionnaire, ce qui à l’époque était une bonne situation. Mme Guimier, elle, était une grosse personne dans la grisaille. Je me la rappelle en effet vêtue de gris, dans le même style que Mme Montoit, mais à la différence qu’une opulente poitrine et des hanches rebondies meublaient ses vêtements, contrairement à sa sèche compatriote. Elle avait des cheveux gris coiffés en bandeaux plats, peu seyants, qui n’adoucissaient pads une figure plutôt rébarbative, c’était pourtant parait-il une excellente personne. Sa fille mademoiselle Millardet était également une femme sans beaucoup de grâce, grande personne robuste comme ses parents, qui m’intimidait assez ; devant laquelle je me sentais devenir insignifiante et embarrassée, aussi ne fus-je pas peu surprise un jour que, devenue grande, papa me dit : « sais-tu ce que m’a dit mademoiselle Millardet ? …non… et bien qu’elle donnerait la moitié de sa fortune pour avoir une fille comme toi… » Pauvre Madame Théophile, tel était le nom de son mari (que nous n’avons jamais connu) elle n’avait pas eu d’enfant et le déplorait, elle avait pour toute famille des cousins germains du côté de ses parents, et des neveux de son mari. Ceux-ci, monsieur et madame Milllardet, avaient un fils et habitaient un beau chalet Normand, construit sur l’emplacement d’une maison attenante au jardin de mademoiselle Antoinette, et qui fut habité un moment par des négociants de Paris . J’étais à ce moment assez petite, et ne garde qu’un fugitif souvenir d’eux. La maison démolie fut donc remplacée par ce grand chalet, situé au milieu d’un beau parc, touchant celui de madame Théophile ; le mur séparant les deux propriétés fut abattu pour n’en faire plus qu’une, madame Théophile continuant d’habiter sa grande maison cubique, dans le style des maisons bourgeoises d’alors. Là, comme chez mademoiselle Antoinette, le mobilier était cossu mais avec un peu plus de banalité, il me semble, que chez la vieille demoiselle. La maison était entretenue avec soins par la charmante Andésine, une appétissante et rieuse jeune fille, dont je m’accommodais mieux, enfant, que de sa maîtresse. Elle riait toujours en découvrant des dents blanches et bien rangées, qui étincelaient au milieu d’un visage coloré, couronné de cheveux frisés, très noirs. La maison, du côté de la route, comme sur la façade regardant le parc, était entourée de parterres abondement fleuris, qui rejoignaient un petit bois dont on avait réservé un bel emplacement pour jouer au croquet. Les personnes d’âge rassis y trouvaient bancs et sièges où elles pouvaient, confortablement installées, jouir des évolutions d’une jeunesse turbulente. A que de joyeuses parties de croquet fîmes nous dans ce coin… Grand-père dans ses bons jours n’était pas moins enragé que les jeunes et tenait à prouver qu’il était aussi adroit à ce jeu qu’à n’importe quel travail. Rien en effet ne lui faisait peur : jusqu’au violon qu’il avait décidé d’apprendre seul, ou à peu près, je crois. Il est vrai que pour cela le résultat n’était pas merveilleux et que nos pauvres oreilles souffrirent parfois ; sons et mesures étaient souvent mises à mal. Par malheur mon grand-père avait un faible, justement, pour cette distraction, et il fallait le voir appuyer amoureusement sa forte tête sur l’instrument qui paraissait bien petit en comparaison de sa vaste poitrine. Grand-père était grand et fort avec des jambes un peu longues pour le buste, épais sans obésité. Il avait la tête légèrement dans les épaules ; le tout donnant une impression de force et de puissance que je comparais à celle du sanglier (si je ne craignais de manquer de respect.) Je n’ai jamais connu mon grand-père que chauve,son crâne luisant était entouré d’une demi couronne de cheveux noirs, à peine grisonnant sur les tempes, et qui laissait découvert son front large et légèrement bombé.